Ituzaingó: el día en que cambiaron los nombres de las calles y todo fue un caos

Sebastian Sanguinetti

Allí, bajo la sombra de los paraísos y el estruendo de los colectivos, no hay próceres estáticos. Hay un ejército en movimiento. Ituzaingó no es solo una ciudad; es el altar cívico más grande que la Argentina ha erigido a la República Oriental del Uruguay.

Si un viajero desprevenido bajara del Ferrocarril Sarmiento en la estación Ituzaingó sin saber dónde está, y alzara la vista hacia las chapas de las esquinas, podría sufrir una fugaz confusión geográfica. ¿Está en el conurbano bonaerense o ha cruzado el charco hacia Montevideo?

Allí, bajo la sombra de los paraísos y el estruendo de los colectivos, no hay próceres estáticos. Hay un ejército en movimiento. Ituzaingó no es solo una ciudad; es el altar cívico más grande que la Argentina ha erigido a la República Oriental del Uruguay. Esta es la historia de cómo un pueblo del oeste decidió que sus calles fueran la guardia de honor eterna de una batalla lejana.

El eco de los cañones (1827-1872)

Todo comienza con un nombre: Cuando el 18 de diciembre de 1872 se inauguró la estación de tren, la memoria de la Batalla de Ituzaingó (20 de febrero de 1827) aún humeaba en la conciencia nacional. Fue la victoria definitiva de las armas argentinas y orientales contra el Imperio del Brasil. Pero aquel triunfo tuvo un costo de sangre compartido, y las autoridades locales entendieron que el bronce no alcanzaba: hacía falta el asfalto.

Al trazarse la cuadrícula fundacional, impulsada por Manuel Rodríguez Fragio, se tomó una decisión que marcaría la identidad de la ciudad: el nomenclátor no sería un listado alfabético ni numérico, sino un parte de guerra.

Los Cuatro Generales del Centro

Caminar por el casco céntrico, rodeando la Plaza 20 de Febrero, es pasar revista al Estado Mayor de los "33 Orientales". No están puestos al azar; forman un cerco defensivo.

Al norte de las vías, Pablo Zufriategui vigila el comercio. Fue coronel en la gesta libertadora y aquí es una arteria vital. Cruzándose con él o corriendo paralelas, aparecen las figuras que definieron el destino del Río de la Plata: Juan Antonio Lavalleja, el líder de los Treinta y Tres, y Manuel Oribe, su segundo y posterior presidente uruguayo.

Pero la joya de esta corona militar es Fructuoso Rivera. El caudillo colorado, cuya carga de caballería fue decisiva en 1827, tiene en Ituzaingó una calle que serpentea y conecta, tal como lo hizo su figura en la política: uniendo (y a veces dividiendo) el territorio. En ninguna otra ciudad argentina estos hombres conviven con tal jerarquía.

El Gran Borrador de 1927: Cuando Ituzaingó cambió de piel

Hubo un Ituzaingó antes del "Ituzaingó Oriental". Un pueblo donde los vecinos caminaban por calles llamadas Buenos Aires, La Paz, Belgrano o San Martín. Pero esos nombres tenían fecha de vencimiento. La identidad de la ciudad se forjó a golpe de mazo en el recinto legislativo, borrando el mapa viejo para dibujar el definitivo.

El Año Cero: 1938

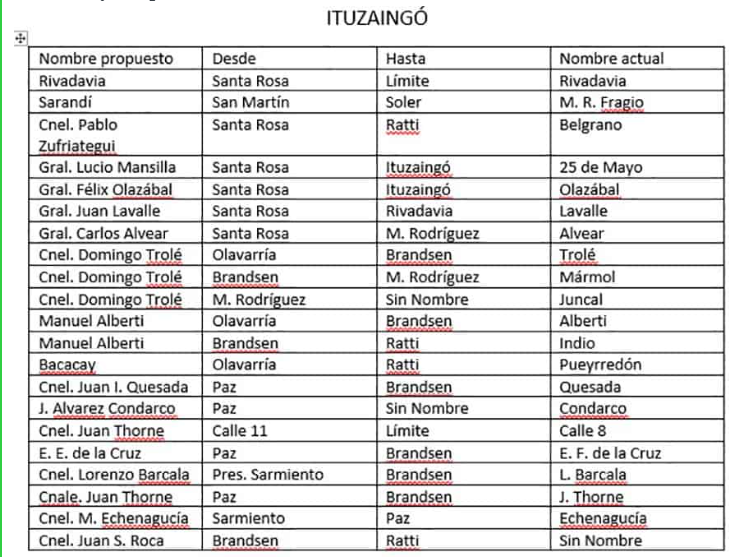

Gracias a las ordenanzas sancionadas en Morón en 1938, 1942 y 1968, podemos reconstruir los cambios exactos.

El 25 de abril de 1938 con el título “Es probable que cambien de nombre todas las calles al cruzar Rivadavia”, se informó en “La Tribuna” de un proyecto elaborado y presentado por Raúl Goyaud al intendente municipal y que fuera aprobado por la comisión de nomenclatura.

“...Tiende a lograr la única solución posible al difícil problema de la numeración de las calles... permitiría que las numeraciones empiecen... en Rivadavia, tanto para las calles que van hacia el Sud como para las que ascienden hacia el Norte... Santa Rosa se designaría en el lado Sud con el nombre de Blas Parera; Paulino Rojas sería Gomensoro, San Martín sería Las Heras y en Sud Rondeau... Soler en el Sud Mariano Acosta; Zapiola sería Rodríguez Fragio y en Sud Los Pozos... existen 138 calles distintas, para cada una de las cuales fue preciso fijar una designación o confirmar la anterior”.

El 5 de abril de 1942 con el título “Por qué se anuló el nombre de Sarmiento” se aclaró: “...se justificó en la resolución de que en el municipio no debían repetirse nombres de calles... en consecuencia, el nombre de Sarmiento quedó reservado para Morón...”

En 1940 se promulgó la ordenanza 866, estableciéndose un cambio en la nomenclatura de calles y plazas del viejo partido de Morón y disponiéndose, la no repetición de estos nombres dentro de la jurisdicción municipal, así los nombres de próceres y hechos principales evocados en Morón no se repitieron en otras localidades del partido.

1. El Sacrificio de los Próceres Nacionales

Para que entraran los uruguayos y los generales de la batalla, hubo que "bajar" del cartel a los máximos héroes argentinos (que ya tenían sus calles en Morón):

- Lo que era "San Martín": En el lado norte, la calle principal se llamaba San Martín.

- El Cambio: Pasó a llamarse General Las Heras en el centro

- Lo que era "Belgrano":

- El Cambio: Pasó a ser General Olazábal. Manuel Belgrano cedió su lugar al héroe que salvó la caballería en la batalla.

- Lo que era "Buenos Aires":

- El Cambio: Se convirtió en General Las Heras. La referencia a la capital se perdió para honrar al jefe del Estado Mayor del ejército republicano.

- Lo que era "Sarandí"

- El Cambio: Se convirtió en Rodriguez Fragio.

2. El Adiós a los Nombres Bucólicos

Las calles con nombres de virtudes o provincias también fueron reescritas por la historia militar:

- Lo que era calle "25 de Mayo:

- El Cambio: Se transformó en General Mansilla. La ironía es deliciosa: la calle "La Paz" pasó a tener el nombre de un guerrero feroz.

- Lo que era calle "Cuyo":

- El Cambio: Pasó a llamarse Bacacay, en honor al combate previo a Ituzaingó.

- Lo que era "Belgrano

- El Cambio: Una de las calles más antiguas, conocida informalmente por referencias locales, se formalizó definitivamente como Pablo Zufriategui.

- Lo que era calle Trole (tramo norte):

- El Cambio: Pasó a ser Juncal, recordando la batalla naval.

La Segunda Ola: El Reordenamiento de 1968

El trabajo no terminó en el Centenario. En 1968, bajo la intendencia de facto en Morón (Ordenanza 5530), se hizo una limpieza final para eliminar duplicados remanentes en los barrios periféricos que se iban urbanizando (Villa Ariza, San Alberto).

- Allí es donde terminan de consolidarse nombres como Oribe, Rivera y Paysandú, reemplazando a calles que todavía figuraban en los planos catastrales con Números (Calle 5, Calle 14) o nombres repetidos de flores y provincias.

- El caso Rondeau: La calle que hoy conocemos como José Rondeau, en algunos planos antiguos figuraba simplemente como una extensión de trazas numéricas, hasta que se le dio entidad para completar el grupo de directores y generales.

Geografía de Sangre, no de Tierra

Al afinar la mirada se descubre un detalle revelador. Muchos creen ver en el mapa los departamentos de Uruguay: Artigas, Flores, Paysandú. Pero es una ilusión óptica.

Ituzaingó no homenajea la tierra, sino a los hombres. La calle Venancio Flores, en el barrio de Villa Ariza, no recuerda al departamento homónimo, sino al General del Partido Colorado que murió trágicamente en Montevideo.

La excepción que confirma la regla es Paysandú. Allí sí, la nomenclatura se detiene en un lugar, pero solo porque ese lugar evoca la heroica defensa de Leandro Gómez. Faltan Tacuarembó, Rocha o Canelones; su ausencia confirma que este es un mapa de sables y medallas, no de turismo.

La Hermandad Grabada

Hoy, cuando un vecino de Ituzaingó escribe su dirección en un sobre, está rindiendo, sin saberlo, un homenaje bicentenario. Ituzaingó es la prueba de cemento de que la hermandad rioplatense es indestructible. Aquí, Artigas sigue siendo el Protector; aquí, la calle Uruguay no es una frontera, sino un puente.

Quien camina por Ituzaingó, camina por la historia de dos naciones que, en estas calles del oeste, nunca dejaron de ser una sola.